di Mattia Burcheri

1. Sulla cima del tempo

I tempi di pienezza si sentono sempre il risultato di molte altre epoche preparatorie, di altri tempi di pienezza, inferiori al proprio, in cima ai quali ascende quest’ora così prosperosa. Visti dalla sua altezza, quei periodi di preparazione appaiono come se in essi si fosse vissuti di pura ansia e d’illusione inappagata; tempi di solo desiderio insoddisfatto, di ardenti precursori, di ‘‘ancora no’’, di penoso contrasto fra un’aspirazione luminosa e la sorda realtà. […] Giunge infine un giorno in cui questo antico desiderio, a volte millenario, pare compiersi: la realtà lo raccoglie e ubbidisce. Siamo saliti all’altezza intravista, alla meta agognata, alla cima del tempo!

All’‘‘ancora no’’ è succeduto il ‘‘finalmente’’.[1]

Prima che la modernità si aggiungesse al novero delle etichette storiografiche utili a dare un orientamento su larga scala nella scansione del passato, in origine, il termine ‘moderno’ fu il principium individuationis di uno specifico modo di stare in mezzo all’ente nel suo insieme, entrando ampiamente in uso nel contesto de la querelle des Anciens et des Modernes[2]. Col puro atto di individuarsi e perciò distinguersi, i primi moderni vollero lasciarsi alle spalle la mentalità medievale e la stretta obbedienza alla gerarchia, alla disciplina, ai dogmi che regolavano fermamente la vita, all’ordine che l’autorità si incaricava di assicurare. Un’autorità radicata prima nella vecchia figura del monarca e del clero, e poi, a seguito degli sconvolgimenti prodotti dagli anni umanistico-rinascimentali, nella figura dell’uomo classico.

A quest’ultimo, essi riconobbero il merito di aver ristabilito la fiducia nella ragione umana contro ogni timore legato alla superstizione di una vita oltremondana. Ma nel disfarsi dell’autorità religiosa, nel rendersi libero da ogni condizionamento divino, l’uomo classico aveva preso a sua guida l’autorità degli antichi, sostituendo all’Uno il molteplice.

Gli antichi; i cari antichi: mirabili modelli. Scrittori, avevano prodotto opere d’insigne nobiltà; filosofi, avevano dato al mondo una morale che il cristianesimo aveva avuto soltanto da completare; nell’azione, si erano comportati da eroi […]. Di modo che per scrivere, per pensare e per vivere, c’era solo da imitarli[3].

Contestare il culto dell’antichità e rovesciare l’altare degli dèi antichi significava, per quegli «empi» e «bestemmiatori» che si dicevano moderni[4], consacrare la propria vita al disfacimento di tutto quanto era stato creduto, preteso, consacrato. Un parricidio violento che li indusse alla crisi più radicale e li costrinse a guardare altrove. Non più ricurvi in se stessi, ma all’aria aperta, liberi. In marcia verso un futuro che aspirarono a raggiungere.

I moderni, infatti, sapevano bene che un nuovo mondo – un ‘mondo moderno’ – non sarebbe sorto dalle ceneri di quello antico senza l’idea di un programma comune da realizzare. Non bastava la spietata requisitoria antitradizionalista, rivendicando con essa l’idea che le norme, i valori, i simboli, le credenze, assunti a modelli e misura del presente, non fossero universali ma fatti particolari e storici stessi, malamente innalzati a universali. Non bastava sostituire il gusto dello stabile e del definito con quello più complesso e fecondo del movimento. Non bastava scorgere nuovi confini che ridisegnassero la carta del mondo. Era necessario istituire un’idea-guida che tratteggiasse i signa prognostica della Weltgeschichte, e questa fu l’idea di Progresso[5]. Da allora, generazioni e generazioni si susseguirono sventolando la bandiera del Progresso e l’intera storia umana fu concepita come un lento e inarrestabile processo di arricchimento, senza pause, in cui solo i termini positivi furono registrati nel loro lievitare progressivo.

Oggi, quel biblico esodo verso la Terra Promessa profetizzato da chi ha guardato al viaggio storico-universale del genere umano pare compiersi, e al programma per il futuro è sostituito il godimento dell’ora. Oggi, chi guarda se stesso e si dice moderno, non lo fa più per sottrarsi alla condizione di essere utilizzato, per realizzare un continuo esercizio di libertà e creatività metaforizzante e simbolica, per impadronirsi concretamente del mondo: oggi, chi guarda se stesso e si dice moderno, lo fa per godere della piena maturità della vita storica e per compiacersi di fronte alla mirabile ricchezza ed eleganza di apparati ch’essa ha prodotto.

Non si tratta di un piccolo, innocente slittamento semantico. Ma di un ampio e profondo sconvolgimento antropologico con il quale si sta riscrivendo interamente la dimensione triangolare di passato-presente-futuro. È in essi e con essi che l’elementare e purtuttavia abusato concetto di ‘vita umana’ è disvelato nella sua più autentica verità: nella coappartenenza reciproca di possibilità e fatalità, destino e scelta, ritenzione e protensione, memoria e aspettativa; ed è con la nuova, sontuosa destinazione semantica del moderno che si sta preparando la fine di ogni avvenire e l’affermazione di un eterno presente sordo agli influssi provenienti dalla storia.

Non è raro vedere politici, direttori giornalistici, conduttori televisivi e radiofonici anteporre a ogni fatto particolare, che è in sé accidentalità o imprevisto, la grande narrazione intorno a una vita esuberante, priva d’impedimenti, il cui repertorio di possibilità si estende oltre ogni limite. E dal momento in cui è stata definitivamente eliminata ogni barriera, limitazione, dipendenza, obbligo, oppressione, non resta che compiacersi alla vista di un mondo di cui il principio generatore è l’esaltazione permanente della libertà in tutte le sue possibili declinazioni: questa è, né più né meno, l’autorappresentazione magnificante che l’Unione Europea fornisce a sé stessa.

Così facendo, questa parte di mondo ha iniziato a negare la possibilità che si possa vivere un periodo storico alla pari con quello precedente, come anche che si possa regredire a un livello inferiore – riproponendo, ad esempio, proprio quel tema della libertà che si crede ormai acquisita e che si continua, attraverso sempre nuove, spettacolari, rivoluzioni colorate, a esportare ovunque. In entrambi i casi, verrebbe alla luce la necessità di scuotere le fondamenta di quell’enorme edificio minuziosamente costruito che ci ospita, e la gestione sarebbe indubbiamente di tipo problematico. Ma come continua a insegnare la Scuola di Francoforte – roccaforte del pensiero critico ben collocata nel silenzioso museo della storia – perché il dissenso possa fiorire, nella molteplicità delle forme che lo contraddistinguono, occorre anzitutto che il soggetto avverta nella configurazione dell’ordine reale e simbolico una mancanza. Per questo il potere si adopera affinché la coscienza non registri «contraddizioni», e che essa esaurisca nel reale anche il possibile. Affinché ciò accada, è necessario che la nostra epoca non senta se stessa in modo problematico. Anzi, deve credere di essere giunta al culmine di un lungo viaggio, alla completa maturità della vita storica: quella in cui viviamo, è l’altezza definitiva del livello storico. Ciò che fa di noi moderni e che ci distingue dai modi vecchi, tradizionali, che si usavano in passato.

Da decenni l’Europa va avanti secondo lo stesso principio: ogni nazione per sé. I paesi lottano per assicurare i propri interessi con la forza, se necessario. Le tremende conseguenze di questo approccio sono le due guerre mondiali. Alla fine della seconda, il continente è in macerie, la sfiducia è diffusa e la disperazione crescente. Ma per un gruppo di politici prominenti e lungimiranti, la soluzione è chiara: bisogna scartare le idee del passato. Nonostante l’incombere di una nuova grande minaccia – la guerra fredda fra gli Usa e l’Unione Sovietica – osano intraprendere un nuovo inizio. Nella loro visione, coloro che occupano posizioni di responsabilità smetteranno di puntarsi le armi addosso e si siederanno invece attorno allo stesso tavolo nel nome del consenso e della cooperazione. Aprendo così la strada a un’Europa di pace e prosperità[6].

Un violento rigetto del passato e il presente come orizzonte perenne di benessere guidato da élite illuminate. Mi pare che questo, e poco altro, si possa scorgere tra le parole dell’audioguida che accoglie i visitatori del Parlamento Europeo a Bruxelles: nuova «anima del mondo», regno di emancipazione, libertà e, con ciò, la fine della storia.

2. Una vuota emancipazione

Eppure, con gli occhi ricolmi di gioia e con lo spirito di chi desidera godere alla vista di un’umanità che ha raggiunto la meta agognata, il primo dato, semplicissimo, che incontriamo addentrandoci in questo mondo di pienezza, è che la grandezza supposta non si realizza mai nella vita dell’uomo-medio. Per vivere, è tenuto a vendere la propria forza-lavoro – mi si conceda la nostalgia di un modo antiquato di dire il ‘proprio tempo’ – e la sua affermazione è garantita solo a condizione che egli aumenti gradatamente e in misura sempre maggiore la sua produttività. Così, l’uomo-medio – l’individuo finalmente liberato – non solo vive con la compagnia opprimente di chi su di lui poggia le lenti tiranniche della valutazione e del giudizio[7], ma pure con il costante timore di essere sostituito da un giorno all’altro.

Nel corso della sua vita – sempre che non venga rimpiazzato da competitor più produttivi, che la luminosa macchina tecnologica non lo dispensi dalla fatica del lavoro riducendolo alla disoccupazione, e che la nuova schiavitù importata dai mari sia adeguatamente distribuita il più tardi possibile – guadagna denaro con cui compra merci e servizi per vivere meglio, alimentando quel circuito chiuso che si autoalimenta chiamato capitalismo consumistico: un sistema economico che può funzionare solo laddove a una massa inebetita d’individui si dia il potere di sovrastare con ogni mezzo anche i più modesti standard intellettuali. Non si tratta solo di alimentare il «feedback positivo di produttività del lavoro umano»[8], ma di fare anche in modo che una popolazione rassegnata a un lavoro ripetitivo e alienante sia indotta a ricercare la propria gratificazione nel tempo riservato agli svaghi, e che venga dominata. Ciò è possibile solo a condizione che si realizzi una capillare partecipazione della gran massa di individui alla distruzione della propria ragione, favorita dall’adesione integrale agli standard, alle possibilità e ai piaceri offerti dal denaro e dal magico mondo delle merci.

Beninteso, non è tanto il fatto in sé di possedere denaro a sufficienza a rendere l’uomo felice. Quanto cosa è possibile ottenere attraverso il denaro. Il denaro dà accesso a una moltitudine di possibilità che sembra inopportuno negare. Auto, vestiti di marca, l’ultimo modello di smartphone o il materasso in lattice e, in fondo, è questo che si desidera: adagiarsi tra comode alienazioni e rassicuranti conformismi in un mondo che non vuol essere più cambiato; che ha raggiunto la sua altezza definitiva. Un luogo in cui si conosce il prezzo di ogni cosa e il valore di nulla, avrebbe detto Oscar Wilde. Ma un mondo che ha raggiunto la sua vuota emancipazione, portato a compimento l’autodelegittimazione della ragione che si mortifica e imbarbarisce, ridotto all’immobilismo la vita di tutti attraverso la programmata desertificazione di ogni autentica volontà e impulso creativo, non è di certo il miglior mondo in cui si vorrebbe albergare.

Incastrato in un principio di realtà che pretende un infinito progresso irrigidito e secolarizzato, l’uomo non sa più crearsi un mondo, un nuovo orizzonte di senso, riproducendo sterilmente maschere stereotipate e ruoli preconfezionati. Prodotto sopraffino dell’immane vetta storica, vive in un hic et nunc tinto di ebrezza e piacere. Piacere ed ebrezza che rivelano la sua incapacità di essere, di progettarsi, ulteriore riflesso di un’incertezza ontologica e semantica un tempo necessaria a ogni autentico rinnovamento, ma oggi mortificata e narcotizzata dalla sempre crescente disposizione di forme di appagamento non impegnative e momentanee. «Una vogliuzza per il giorno e una vogliuzza per la notte: salva restando la salute»[9]. Questa è, né più né meno, la felicità per l’ultimo degli uomini. Un esemplare di essere umano che si dispone a essere dominato, ricattato, imbavagliato, reso schiavo pur di non vedere interrotto il godimento illimitato di cui illimitatamente beneficia, perché, in fin dei conti, ‘si vive una volta sola!’.

Ma se l’uomo contemporaneo gode per la soddisfazione immediata dei suoi piaceri, in realtà è anche portatore di un’inquietudine latente e perenne. Un humus culturale che, almeno nei suoi tratti fisionomici essenziali, pare aver riesumato dalle sue stesse ceneri l’homo religiosus di medievale memoria: invece di farsi guidare dalla sua esperienza, invece di essere egli stesso a tratteggiare passo dopo passo il suo destino, procede a ritmo dromocratico verso un orizzonte dalla meta quanto mai indefinita e incerta, lasciando che siano gli esperti, nuovi dèi olimpici, a dirgli cosa è desiderabile, quali siano i suoi bisogni più autentici, per poi chiedersi come mai la loro soddisfazione non è mai sufficiente a renderlo felice.

Il nuovo Dio ha cambiato il suo nome originario e, nel cambiarlo, si è fatto molteplice. Loro, indicibili divinità che umilmente si dicono esperti, non sono soggette alle restrizioni e alle contrazioni proprie di qualunque atto linguistico. Non si può dire, ad esempio, che sono fallibili, corruttibili, soggetti all’errore al pari di qualunque altro essere umano, dal quale si mantengono incommensurabilmente distanti. In loro, perfezione altissima da cui ogni informazione proviene, il mito della nostra modernità trova oggi il suo nutrimento. Ma quando un mito non ha più nessuna corrispondenza con il mondo reale, quando questo non è più in grado di spiegare e dirigere il presente, esso cessa di essere un mito e diventa una fiaba. Se ci riesce a disfare gli occhi dall’abitudine e si limita all’infanzia il fascino per le favole, le narrazioni intorno alla nostra modernità non pervengono ad altro che a un cumulo di chimere, fantasie, assurdità.

A dire il vero, «la collocazione dell’uomo attuale di fronte alla propria vita è più irreale e incosciente di quella dell’uomo medievale», sia perché «l’uomo possiede minore consapevolezza circa le condizioni nelle quali si svolge la propria vita»[10], sia perché l’aspirazione escatologica, portatrice della convinzione che la vita fosse parte di un processo necessario al ricongiungimento al Padre, era per l’uomo medievale ciò che dava significato a un’esistenza terribile, lacerata dall’angoscia, dall’ansia, dall’insoddisfazione. Durante il Medioevo, gli uomini erano guidati da una certa stella che chiamavano Dio, al quale dovevano la loro stessa creazione e tutto quanto al mondo vi fosse di visibile e invisibile. Dominati dall’idea di una vita oltremondana, tutto di questa vita misera era condotto alla prossima, consolazione irreale per sofferenze reali. Oggi, avendo perduto la coppia di fides et mores, al nuovo homo religiosus non resta che vivere come l’animale, «attaccato cioè al piuolo dell’istante»[11]. Se non fosse che l’uomo, a differenza dell’animale, vive per il futuro e non per il presente. Una disposizione, la sua, che non ha niente a che fare neppure con le forme di primitivismo più arcaiche giacché i primitivi, a differenza del nuovo homo religiosus, lottavano per qualcosa: per la sopravvivenza in un mondo avvertito oltremodo come una minaccia. Cosa che, a ben vedere, sembrerebbe accadere ancor oggi.

4. L’epoca dei turbamenti quotidiani

La materia più preziosa al mondo non è il petrolio, né l’oro e neppure l’energia. No, più prezioso di ogni altra cosa, come già aveva intuito il Papato ai tempi delle prime Crociate, è l’anima degli umani, il loro immaginario.[12]

La libertà di stampa[13], quindi la libertà di informazione – sia nella dimensione attiva che passiva – si legittima come un diritto umano, come è sancito dall’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ma da quando – cioè da sempre – l’informazione costruita e scelta da qualcun altro ha assunto la funzione di edificare gli immaginari collettivi e i modi di definire e pensare il mondo, il postulato democratico della ‘gestione imparziale e professionale della ricchezza della comunicazione di tutti attraverso i media’ si trova in netto contrasto con la realtà[14]. Una realtà che non vede solo la stampa ergersi al rango di industria – trasformando l’informazione in una serie di imprese destinate al fallimento qualora venga meno la materia prima e generando con ciò quella che Christoph Türcke definisce «perversione della logica informativa»[15] – ma, prima ancora, vede nei media la costruzione sociale della paura attraverso un incessante discorso di tipo allarmistico che fa della catastrofe incombente il nuovo scenario in cui stabilire quel rapporto dialogico, inestinguibile, tra l’Io e il mondo.

L’alta pressione degli eventi catastrofici, di cui il soggetto è puntualmente informato, produce forme di conoscenza e immagini che ricostruiscono o prefigurano il modo di presentarsi dell’incidente. Già nel 1984 Christopher Lasch notava che, se gli uomini volgono l’attenzione al futuro, lo fanno soltanto «per cercare di capire come scampare agli eventi disastrosi che ormai quasi tutti si attendono»[16]. Atti che si esauriscono tutti nella ricostruzione o nell’anticipazione preventiva dell’evento catastrofico, giacché esso, nella maggior parte dei casi, si rende indisponibile. Un tempo, se le cose accadevano in modo diverso a quello atteso, ebbene si imparava qualcosa. Questa fu, in origine, la scienza. Oggi, se le cose accadono in modo diverso da quello atteso, si rifiuta l’evidenza in nome dell’evidenza, e si nascondono miti e ideologie dietro i sigilli della scienza e della Ragione, forze normalizzatrici di nuovi dogmi.

Ed è nell’attesa dello sconvolgimento, della catastrofe che rende lo spazio vitale inabitabile, che l’uomo perde il suo attributo essenziale: «la possibilità di meditare, di raccogliersi in se stesso e di spiegarsi in cosa crede; cosa apprezza e cosa detesta veramente. Gli sconvolgimenti annebbiano, accecano, obbligano ad agire meccanicamente in un frenetico sonnambulismo»[17], producendo un rovesciamento della piramide di Maslow e realizzando con ciò quella che possiamo qui definire l’animalizzazione dell’umano: sia essa reale o immaginaria, colta razionalmente o intuitivamente, la minaccia della catastrofe genera uno stato esistenziale caratterizzato dall’allerta, dall’irrequietezza e dall’esaltazione permanente degli organi sensoriali, sempre pronti a rilevare ogni segnale che arrivi dal mondo, come temendo che ne provenga costantemente un pericolo.

Così, «in un’epoca di turbamenti quotidiani» – da mera favola quale è presentata – «la vita di ognuno diventa un esercizio di sopravvivenza»[18], il cui primo, vero significato è quello di uno slittamento del «locus of control» da interno a esterno[19]. È stato dimostrato che, dal 1976 al 2015, l’avanzamento di persone con locus di controllo esterno è aumentato esponenzialmente. Per quanto ci sia chi, come Jean M. Twenge, autrice di uno studio notevole dal titolo Iperconessi, abbia ricondotto il fenomeno allo slittamento della vita in presenza a una vita online[20], mi pare si possa riconoscere in esso anche l’influenza non indifferente del ‘senso della fine’, «madre di tutte le angosce», «epilogo brutale e improvviso, l’unico oltre il quale non c’è inizio»[21].

Di fronte all’ira funesta della natura e alla morte indifferenziata di tutto ciò che travolge; all’attuale corsa agli armamenti e alla minaccia di un annientamento nucleare come via naturale seguita alle sanzioni, ai finanziamenti, agli equipaggiamenti difensivi, alle armi, all’artiglieria, ai carri armati e ai prossimi aerei e soldati; al già annunciato, imminente, avvento di nuovi, pericolosissimi agenti patogeni e così percorrendo le scalette di tutti i notiziari, le persone hanno iniziato a convincersi che qualunque cosa facciano non siano comunque in grado di modificare il corso degli eventi, spostando «l’attenzione dalle cose su cui non si può far nulla a quelle su cui si può intervenire», per poi «lasciare alle preoccupazioni per l’irreparabile un piccolo spazio (o, meglio ancora, nessuno spazio)»[22]. Si tratta di un meccanismo di fuga consistente nel ritiro dal mondo spinto a un punto tale da far perdere a quest’ultimo il suo carattere minaccioso.

Che sia forse questa paura per l’avvenire, questa comune ansia anticipatoria per ciò che potrebbe accadere a convincere le coscienze di chi, a buon mercato, offre i più potenti strumenti di distrazione di massa mai visti prima nell’intera storia umana? Se considerassimo cosa si sono guadagnati durante quella cecità collettiva fatta di abusi, paure e menzogne chiamata lockdown – in italiano ‘confinamento’, termine presente in tutti i glossari carcerari – la risposta sarebbe di tipo affermativo. Ma non è questo il punto, o meglio, non è la distrazione di massa l’unico problema.

Da anni, esperti di vari ambiti scientifici e filosofici, lamentano la disaffezione imperante per la cosa pubblica. Le elezioni politiche per il rinnovo di entrambi i rami del Parlamento Italiano del 25 settembre scorso hanno registrato il dato deprimente di un’affluenza di poco superiore al 60 per cento e, solo recentemente, l’elezione del Consiglio regionale lombardo un’affluenza del 41 per cento, con il 31 per cento dei votanti in meno rispetto alle precedenti elezioni: in entrambi i casi, si tratta del minimo storico nella storia della Repubblica. Se, per certi versi, l’indifferenza dell’elettorato può esser letta come una forma di scetticismo «nei confronti di un sistema politico in cui la menzogna e la frode sono diventate una prassi abituale ed endemica», d’altra parte sembra anche sufficiente a smentire la risibile ipotesi «di una rivolta politica generale» che si attende dagli anni Settanta. È curioso come Christopher Lasch – acuto lettore dell’imperio d’individui imprigionati in quella cella solipsista fatta di specchi che riflettono l’immagine di un unico volto chiamata ‘narcisismo’ – abbia potuto vedere nella «fuga dalla politica» il preannunzio «di un nuovo tipo di vita»[23]. Ciò che è accaduto, semmai, è che le angosce, la paura, le inquietudini, prodotte da un sistema mediatico che eleva l’informazione a pornografia della catastrofe, hanno avuto il potere di esaltare quell’oscuro desiderio di servire pur di essere lasciati in pace, annichilendo il pensiero critico e spingendo l’essere umano a delegare per non occuparsi di ciò che lo preoccupa. Ma la delega produce sempre nuovi e più enigmatici problemi e, avendo intanto perso il filo di ogni cosa, bisognerà nuovamente delegare e poi ancora finché delegare non sarà l’unica soluzione. Così, nel mentre che pochi decidono per tutti e la storia che si dice finita per tutti è in verità finita per molti, la gente si dedica affannosamente «alla ricerca di strategie di sopravvivenza, di modi per prolungare la propria esistenza personale o di sistemi per garantire il benessere del corpo e la pace dello spirito»[24], perpetuando il crimine della svendita della propria anima in cambio di narcotici.

3. Cordialmente, Pollyanna

In un mondo che lavora incessantemente alla trasformazione di condizioni storiche in condizioni metafisiche, giustificando con queste miseria, ricatti, guerre, povertà; in un mondo che priva l’essere umano di ogni impulso plastico nutrendo la sua coscienza di simboli che infondono la percezione del carattere effimero, insignificante, relativo di ogni azione; in un mondo, ancora, che fa dello schermo televisivo e dell’intrattenimento digitale la nuova caverna platonica privata del possibile esodo, occorre tornare alla forza violenta del dionisiaco e alla sua capacità di irrompere nel mondo delle apparenze definite, dei limiti stabiliti, delle strutture consolidate, per esaltare con essa le autentiche possibilità trasformative dell’essere umano. È il poter essere a far apparire come mancante l’essere e dunque a porre le basi per la contestazione di ciò che è. Il potere, che produce il consenso di massa e insieme la gestione organizzata del dissenso, opera tutti i mezzi a sua disposizione affinché sia convertito il fattuale in normativo, convincendoci dell’inesistenza di altri mondi possibili e riuscendo per questa via a conservare e legittimare se stesso. Oggi, strappare alla coscienza la sua servitù interiore significa rinsaldare il presente alla dimensione della decisione, del possibile, iscrivendola in quella che, con Giacomo Marramao, possiamo definire una «ontologia del contingente»[25].

Un problema, la liberazione del dionisiaco, l’emancipazione del simbolico e l’affrancamento dal potere ubiquitario, onnipervasivo e totalizzante del consumo, dalla cui soluzione dipende l’avvenire: «decidetevi a non servire più, ed eccovi liberi. Non voglio che lo abbattiate o lo facciate a pezzi, soltanto non sostenetelo più, e allora, come un grande colosso cui sia stata tolta la base, lo vedrete precipitare sotto il suo peso e cadere in frantumi»[26].

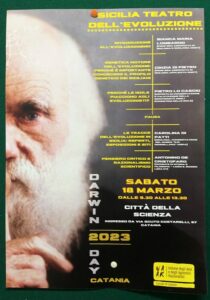

[Foto di Francesco Pennisi]

[1] J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse (La rebelión de las masas, 1929) trad. di S. Battaglia e C. Greppi, SE, Milano 2001, pp. 65 e 66.

[2] Va precisato che, prima di allora, quest’aggettivo, introdotto dal latino post-classico e che significa propriamente ‘‘attuale’’ (da modo = ora), fu adoperato nella Scolastica a partire dal secolo XIII a indicare la nuova logica terministica, designata come via moderna di fronte alla via antiqua.

[3] P. Hazard, La crisi della coscienza europea (La crise de la conscience européenne, 1935) a cura di P. Serini, UTET, Miano 2019, p. 23.

[4] Ibidem.

[5] Cfr. J. Bury, Storia dell’idea di Progresso. Indagine sulla sua origine e sviluppo (The idea of Progress. An Inquiry its Origin and Growth, 1920), trad. e cura di L. Becatti, Eutimia, Napoli 2018.

[6] F. Petroni, Il mito europeista in fuga dalla storia, in «Limes. Rivista italiana di geopolitica», 2, 2020, p. 161.

[7] A. Del Rey, La tirannia della valutazione (La tyrannie de l’évaluation, 2013) trad. di A. L. Carbone, Elèuthera, Milano 2018.

[8] Cfr. S.L. Lewis e M.A. Maslin, Il pianeta umano. Come abbiamo creato l’Antropocene (The Human Planet. How We Created the Antrhopocene, 2018), trad. di S. Frediani, Einaudi, Torino 2019, p. 307.

[9] F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno (Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, 1883) trad. di M. Montinari, Adelphi, Milano 201843, p. 12.

[10] J. Ortega y Gasset, Meditazione sulla tecnica e altri saggi su scienza e filosofia (Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofia, 1939), cura di L. Taddio, trad. di R. Manzocco, Mimesis, Milano-Udine 2011, p. 40.

[11] F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita (Unzeitgemässe Betrachtungen, Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, 1874) trad. di S. Giametta, Adelphi, Milano 201727, p. 6.

[12] R. Curcio, L’impero virtuale. Colonizzazione dell’immaginario collettivo e controllo sociale, Sensibili alle Foglie, Roma 2015, p. 16.

[13] Con il termine ‘stampa’ non mi riferisco ai soli giornali ma a tutti gli organi di informazione.

[14] «Qui l’illudere, l’adulare, il mentire e l’ingannare, il parlar male di qualcuno in sua assenza, il rappresentare, il vivere in uno splendore preso a prestito, il mascherarsi, le convenzioni che nascondono, il far la commedia dinanzi agli altri e a se stessi, in breve il continuo svolazzare attorno alla fiamma della vanità costituisce a tal punto la regola e la legge, che nulla, si può dire, è più incomprensibile del fatto che tra gli uomini possa sorgere un impulso onesto e puro verso la verità». F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extra morale, in Opere, Volume III, Tomo II, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1973, p. 356. È passato un secolo e mezzo dall’elaborazione di queste righe e intanto, alla verità come autorivelazione del pensiero che fa a sé con la critica, si è sostituita la verità del mediale, «strumento principe e spesso esclusivo dell’informazione per milioni di persone, per coloro che non nutrono il minimo dubbio sulla verità e bontà delle notizie che la scatola televisiva ammannisce ogni giorno senza requie e che da questo ascolto e visione fanno discendere i propri comportamenti quotidiani e alla luce dei quali interpretano ogni evento, parola, idea della quale vengono a conoscenza». A.G. Biuso, Disvelamento. Nella luce di un virus, Algra, Catania 2022, p. 33.

[15] Cfr. C. Türcke, La società eccitata. Filosofia della sensazione (Erregte Gesellschaft. Philosophie der Sensation, 2002), trad. di T. Cavallo, Bollati Boringhieri, Torino 2017, pp. 21 e 22.

[16] C. Lasch, L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un epoca di turbamenti (The Minimal Self. Psychic Survival in Troubled Times, 1984) trad. it. di L. Cornalba, Feltrinelli, Milano 2010, p. 7.

[17] J. Ortega y Gasset, L’uomo e la gente (El hombre y la gente, corso del 1949-1950), trad. di A. Boccali e A. Savignano, Mimesis, Milano-Udine 2016, p. 25.

[18] C. Lasch, L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un’epoca di turbamenti, cit. p. 7.

[19] Elaborata nel 1954 dallo psicologo statunitense Julian Bernard Rotter (New York, 1916 – Mansfield, 2014), la teoria del locus of control si propone di descrivere l’atteggiamento di un individuo verso gli eventi della sua vita. Rotter indentifica due tipi di locus of control: quello interno, posseduto da coloro che credono nella propria capacità di controllare gli eventi, attribuendo i loro successi o insuccessi a fattori connessi all’esercizio delle proprie abilità, volontà, capacità, ecc.; quello esterno, posseduto da coloro che credono che gli eventi della vita siano il risultato di fattori esterni imprevedibili come il caso, la fortuna o il destino. Cfr. J.B. Rotter, Social learning and clinical psychology, Prentice-Hall, New York 1954.

[20] Jean M. Twenge, Iperconnessi. Perché i ragazzi oggi crescono meno ribelli, più tolleranti, meno felici e del tutto impreparati a diventare adulti (iGen. Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy – and Completely Unprepared for Adulthood – and What Means for the Rest of Us, 2017), trad. di O.S. Teobaldi, Einaudi, Torino 2018, p. 240.

[21] Z. Bauman, La società dell’incertezza, trad. it. di R. Marchisio, Bologna, Milano 1999, p. 100.

[22] Ibidem.

[23] Cfr. C. Lasch, La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di illusioni collettive (The Culture of Narcissism, 1979) trad. it. di M. Bocconcelli, Neri Pozza, Vicenza 2021, p. 13.

[24] C. Lasch, La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di illusioni collettive, cit. 20.

[25] G. Marramao, La passione del presente, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 9.

[26] É. de La Boétie, Discorso della servitù volontaria (Discours de la sevitude volontaire, 1576) a cura di E. Donaggio, Feltrinelli, Milano 2014, p. 37.